菌の力で分解して吸収する

いくらよく噛んでごはんを食べても、ヒトの力だけでは消化できないそうです。菌の力でヒトが吸収できるカタチにまで食べ物を分解したり、健康維持のために菌が分解する過程で発生する副産物を利用する必要があるのだとか。

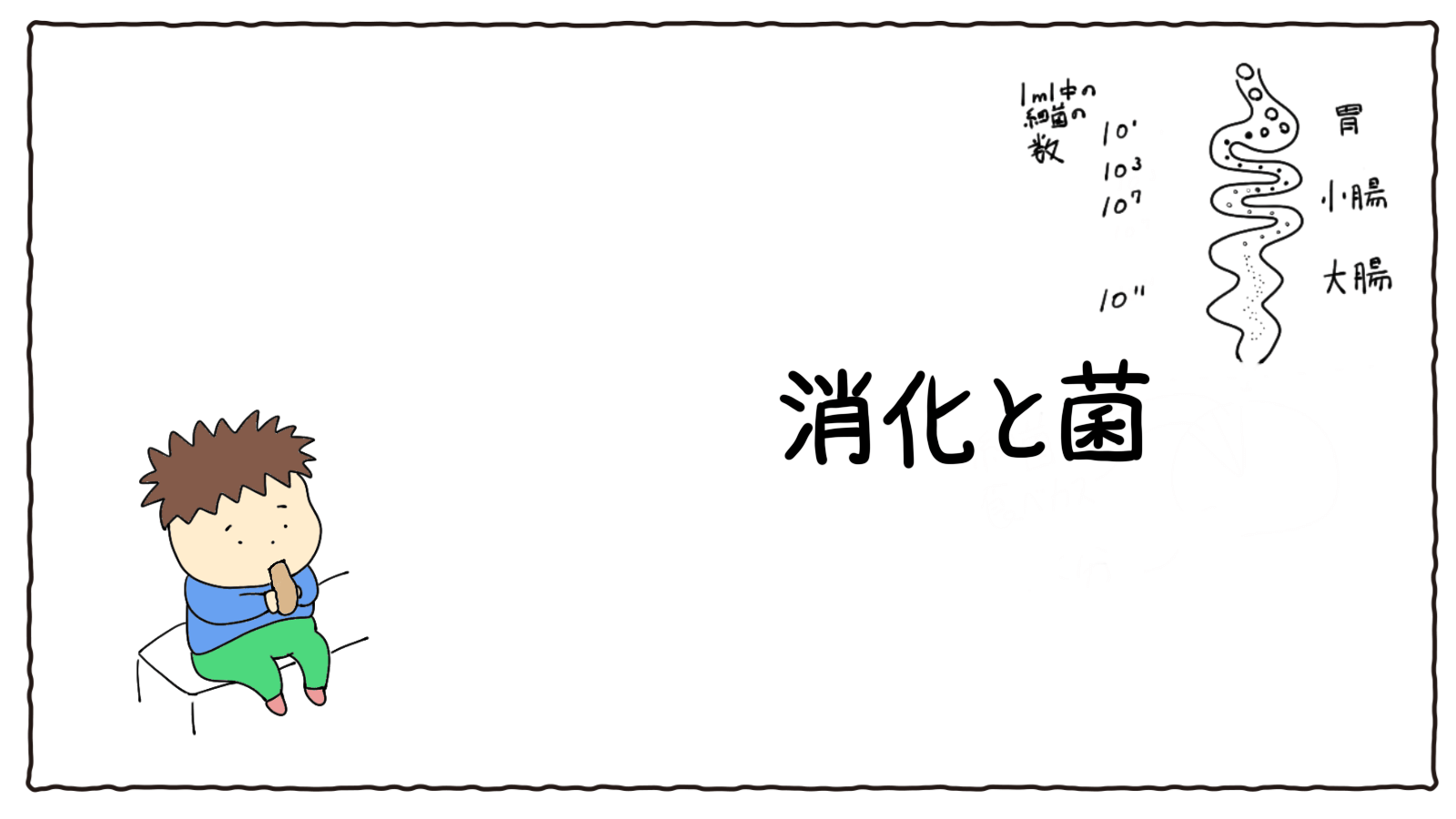

消化の過程をざっと見てみると・・・

まず、口の中で咀嚼されて喉を滑り降りて胃にたどり着いた食べ物は、胃酸によって溶かされます。胃酸はレモン果汁やお酢くらいの強力な酸性。ここにはあまり菌はいなくて、現状わかっているのはヘリコバクガー・ピロリくらいです。

次に胆汁や膵液が胃でドロドロに溶かされたものをさらに分解し、そのまま小腸にたどり着いたら、ここから、どっと菌の群れに囲まれるわけです。

小腸を下っていくにつれてどんどん菌の数は増え、脂肪・タンパク質・少しの糖質はヒトが吸収できるまで細かくなっていきます。

そして、ここまでで分解できなかった食べ物は菌の大群が待ち構える大腸に辿り着き、大発酵・大分会の始まりです。大腸にいる菌は、およそ100兆個・重さにして1.5kgになるともいわれています。このものすごい数の菌が、ヒトの力では分解できない要素を分解し、ヒトはその廃棄物を吸収してで体を維持します。

大腸の発酵細菌の活躍

大腸には、ヒトの健康維持に欠かせないような化学物質が集まっているそうです。大きな役割を担っているのが、2つの発酵細菌(バクテロイデス門・フィルミクテス門)。

これらの発酵細菌が食べ物を分解する過程でできる代謝産物は短鎖脂肪酸と呼ばれています。

短鎖脂肪酸の活躍はかなり幅広いことがわかってきています。

まず、ヒトの代謝と免疫反応に欠かせない存在であること。まさにヒトの健康維持そのものです。

その他にも満腹であることを脳に伝える役割を担ったり、大腸癌につながる細胞の働きを抑制したり、肥満や2型糖尿病につながる代謝異常を減少させたりする効果が確認されているようです。

大腸への注目は最近のこと・・・

菌の力を認識している今だからこそ、大腸の役割が注目されていますが・・・。

大腸は長い間、まったく重要視されてこなかったそうです。それどころか、消化できないものを集めて溜めておくゴミ箱のようなもの、どうでもいいものだと考えられていたのだとか。